岩波ブックレットは、重要な社会的問題について、権威の先生たちにわかりやすく説明してもらえるたいへん優秀なシリーズで、学生様たちにも「最初の一冊」としておすすめしています。職場なので女子学生の進学とか進路とかについて考えることが増えているので、最近は中西祐子先生の『男女の進学格差はなぜ埋まらないのか?』で勉強させてもらってます。

タイトル通り、おそらく標準的な(ジェンダー)教育社会学の立場から進学のジェンダー格差の問題を解説したもので、ちゃんとデータや出典が明記されているので学生様たちにはぜひ読んでほしい。でも、ちょっと気になるところはあるんですよね。

そもそも私は「アンチ・「ジェンダーギャップ指数」」派で、あの指数から話をはじめるジェンダー関連の本はすべて疑ってかかるようになってしまっています。ジェンダーギャップ指数はかなりクセのある指数で、ジェンダー問題の国際比較をするために用いるにはたいへん適切でない、たいへんおすすめできない指数だと考えています。こっち見てください→ https://yonosuke.net/eguchi/2025/06/14/19155 。まあとにかく冒頭にこの指数が出てくると身構えざるをえない。みなさんも用心してください。この指数への好意的言及は、ある種のマークになっています。

まあそれはともかく、ジェンダーギャップ指数において日本が国際比較でひどいポジションになっているのは、政治・経済分野でのことであって教育と健康の分野では世界トップクラスだ、ということになっています。中西先生はそれを疑問視する。

先生は、2024年で高校を卒業した男性の61.9%、女性の56.2%が四年制大学(四大)に進学していて、その差は5%しかないと指摘しています。これ自体は(当面は)問題ない(ただし、「差は5%」っていう表現はあんまりよろしくないらしいです。「5ポイント」の方がよい。「5%の差」っていうのは別のものを意味するかもしれないからですね)。

しかし、次から私にはわかりにくい話が展開されるのです。

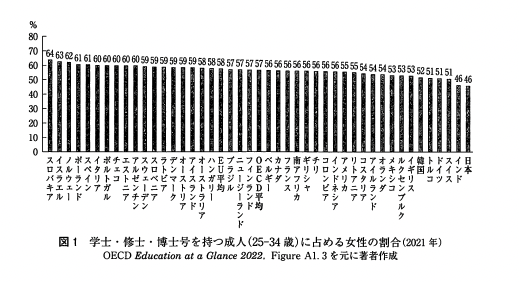

実は、OECD加盟国とかのいわゆる先進国では、女性の方が四大以上の進学率が高いんですね。

いまだに男性の大学進学率が女性より高い国は、OECD加盟国中、日本だけにみられる現象です。日本国内では「男性は女性より高学歴であることが当然」と見なされがちですが、グローバルな視点でみるとその「常識」はもはや時代遅れといえるのです。(p. 3)

うーん、いじわるな読み方をすると、男女平等でない方が「進んでる」ってことなんでしょうか。なぜそうした判断をする必要があるんだろう?

先生は以下のようなグラフを示してくれるんですが(p. 4)、まあスロバキアとかイスラエルとかノルウェーとか、ずいぶん偏っていて、なんらかの社会的問題があるんじゃないかとさえ思えるのですが、私たちは先進国にそういうのまで倣う必要があるんだろうか?(まあ先生が女子の方の大学進学率を高くした方が望ましい、と主張しておられるのかどうかは微妙ですが。)

コメント