雑記

雑記 参加している政治団体・政治運動・互助団体・学派

リツイートは控え目にして、リツイートしたらコメントをつけよう会、リツイートに責任もとうの会知らない人とリプライしあうのは苦手な内気な人の会ツイッタでもなるべく出典をつけよう会書籍はタイトルより著者の方が重要なので、著者を先に書こう会。夏目漱...

雑記

雑記  音楽

音楽  音楽

音楽  音楽

音楽  教員生活

教員生活  セックスの哲学

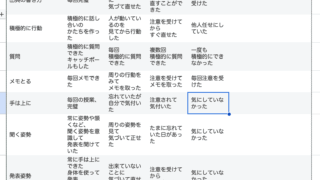

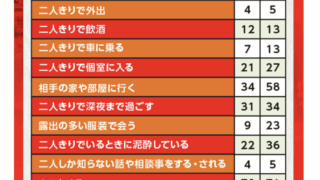

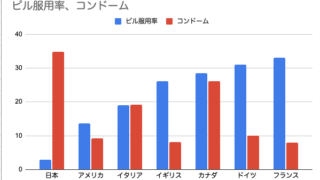

セックスの哲学  セックスの哲学

セックスの哲学  セックスの哲学

セックスの哲学  セックスの哲学

セックスの哲学