朝日新聞のThinkキャンパスっていう記事で、スポーツや体力とジェンダーの記事があって話題になってました。→ 「男性のほうが体力がある」は本当か? スポーツを通じて学ぶジェンダー論

スポーツとジェンダーの話はいろいろおもしろいところがあって、前々から気にはなってるんですが、あんまり調べる機会がなくて、今後も無理そうですが、ちょっと気づいたことだけ。

この記事では、次のように言われています。

「スポーツは男性のほうが有利と、一般的には認識されています。しかし、そもそも男性の体の資質に合ったものが選択され、男性が有利になるように制度化されてきたものが近代スポーツなのです」

これはまあそうかもしれないですね。男子が自分たちで遊ぶためにルールや制度作ってきたから。でも「男子が有利になるように」というのはわかりにくい。おそらく男子が男子どうしで遊ぶために作られているので、男子のあいだで適当に競争になる程度に平等で(そうじゃないとおもしろくない)、適当に差(結果)が出るように制度化されているだろうけど、そのときにそもそも女子のことを考えていたかどうか。わざわざ「女子より男子が上になるようにルールや制度を作ろう」とか考えるかなあ。ここはもうすこし説明してほしいところですね。たとえばルールがわざわざ男子に有利になっているスポーツってどんなものがあるだろう?

もうちょっと興味を引いたのは、「体力」の話です。学校でおこなわれる「体力テスト」は文科省が定めているもので、8項目を測定するけど、それはこういうことらしい。

「つまり、男性が有利となるような項目が、体力を測る物差しになっているのです。そもそも体力とは何かを考えると、実は科学的なものではなく、男性が有利になるものだけを測ってきた、文化的に偏った概念だということがわかります」

そんなことが言えるだろうか?おそらく言いたいのは、文科省の基準は、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、20mシャトルラン、50m走、立ち幅跳び、ボール投げという8項目だけを測定して、その総合を「体力」と考えているけど(そしてそれを見て多くの人は「男子の方が女子より体力がある」と考える)、その項目の選択や、あるいは合算(?)した値というのは別にそうでなければならない理由があるわけではなく、恣意的であり、わざわざ男子が女子より上になるように作られている、ということですわね。

ここらへん面倒な話があって、握力や50m走とかっていうのはそれ自体を計測できる「モノ/対象」(thing/object)です。個別にそれぞれ測定すれば、男女に平均的な差があるかどうかというのははっきりわかります。ごく「科学的」な計測の対象になる。へんな言い方になるけど、その 対象は私たちの外側にある。

ところが、「体力」っていうのは、私たちの日常的な概念ですが、「体力」というモノ/対象が独立してあるわけではない。それは曖昧で、その場によってその人の考えているものがちがうものです。たとえば、重い物をもって階段を3階分登れる、という「体力」もあれば、1日12時間のデスクワークを続けても病気しなければメンタルもやられない、というのも「体力」という場合がある。

直接にそれだけを測ることができる「体力」なる項目、対象は存在せず、我々がぼんやりその場その場でいろんな要素を考慮して「体力」ってものを想定しているわけです。体力は私たちの外にはなくて、 私たちの頭のなかにある、私たちが作りだした観念であり、測定できる(かもしれない)モノを寄せあつめた「構成概念」です。それ自体を測るんじゃなくて、測定したモノを寄せあつめないとならない。しょうがないので、文科省の研究者たちは、項目を集めて「ここで言う体力っていうのはこの8項目の組合せで定義しよう」とかそういうふうにしているわけです。 定義としては、操作的定義ですね。ただし、文科省が本当にそういう形で「体力」を定義しているかどうかは未確認。実際には8項目の測定にとりあえず「体力テスト」っていう名前をつけてるだけかもしれない。

まあとにかく、「体力テスト」としていくつかの項目を測定しようってときには、そこにはある種の恣意性、つまり、必ずそうでなければならないわけじゃなくて、実際には適当によせあつめてやってます、みたいな面があるわけです。しかし、だからといって、それが「科学的」じゃないとは言えないし、それが「男子の方が女子より上になるように作ろう」と考えて作られました、ということが言えるかどうかわからない。

そうした我々の曖昧な「体力」というものを測定しようとするなら、その「目的」、つまりなんのためにどういうことを知りたいのか、が問題になるわけです。文科省の体力テストの場合は、まあ子供の運動能力の(平均的な)向上や劣化を見たくて測定を続けているわけで、上の8項目ぐらいでいいんじゃないか、って考えたということですね(私が聞いた話だと、握力はその人の全体的な筋力とかの指標としてよいものだとか)。8項目をそういう目で見れば、学校で短時間のうちに、たいていの子供で無理なく測定できるようなものばかりで、それはそれで意味がありそう。たとえば持久走42.195キロメートルとか、水泳1キロ、野球のピッチング速度、スケートの3回転ジャンプの成功率とかになると簡単には測れなさそうです。

そういうことを考えると、この記事で主張されている「男子が有利になるように」っていうのはどのくらいの根拠があるものか疑わしくなるわけです。まあ先生の講義を記者の人がそう聞いた、ってだけかもしれないので、表現の正確さとかを求める気はありません。

この記事についてツイッタに書いて数日してから、千田有紀先生他編『ジェンダー論をつかむ』(2013)に、これに関連したコラムがあることを教えてもらいました。第14章、中西祐子先生の「演じられるジェンダー」という章です。

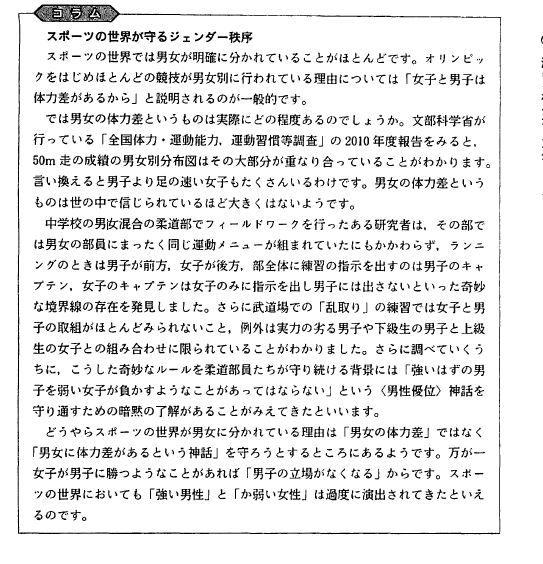

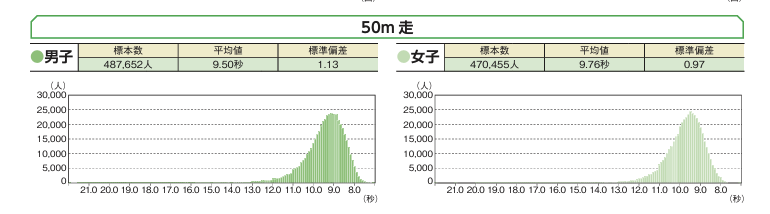

これは問題があると思った。この「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」っていうのは、小学5年生と中学2年生を対象としたものなんですよね。そんで、話題にあがっている50m走について小学5年生はこうです。(https://www.mext.go.jp/sports/content/20241219-spt_sseisaku02-000039139_06.pdf)

たしかに小学5年生ではあんまり差はないように見える。でも中学2年生はこう。

けっこう差があるなあ。っていうか、ここには意図的な印象操作、あるいははっきり言えば、ごまかしがあるように見える。

まあ男女の身体的な性差っていうのはやっぱり第二次性徴期から大きくなるもんだから、こうなるっしょね。もちろん、運動能力が高い女子もいれば、低い男子もいる(私です!)。それに「差が大きい/小さい」っていうのは比較の対象や主観によってちがうものなので、「世の中で信じられているほど大きくない」ということはありえる。(もし世の中の人がすごーく大きな身体能力の差を信じているなら、この中2のデータは「それほど大きくないよ」って言えるかもしれないし)

でも、これが「スポーツの世界が男女に分かれている理由は「男女の体力差」ではなく、「男女に体力差がある神話」を守ろうとするところにある」「男子の立場がなくなるから」って言えるほどのものだろうか。私、こういうの見るとけっこうつらいんですよね。ジェンダー論やってる若手研究者の先生たちはがんばってください。

(ちなみに、「ある研究」ってされてる中学柔道部の話は、おそらく羽田野慶子先生の「〈身体的な男性優位〉神話はなぜ維持されるのかスポーツ実践とジェンダーの再生産」(2004)で、この章の「読書案内」の項にあげられてますが、コラム内の「ある研究」と対応しているのがわかりません。おもしろい研究なんだから(紙面の都合はあるだろうけど)ちゃんと書いてあげてほしい(この研究にもちょっと調査の解釈の疑問はありますが、今回は本論ではありません)。

![ジェンダー論をつかむ (テキストブックス[つかむ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41Sdi5PAOxL._SL160_.jpg)

コメント