学部学科の事情で、私のゼミ(演習)にはカルチャー関係の卒論書きたい学生様も来るわけですが、私はそういうのの専門家じゃないのでいろいろ苦労してるんですわ。一番苦労するには、学生様が読むべきだと思われる本や文献を探すことですね。専門に近いところならさっと出せるわけですが、遠いと難しい。

この本、テレビドラマまわりで卒論書きたい人によさそうだと思って学生様に読んでもらったんですが、なんか微妙なところがあって困りました。

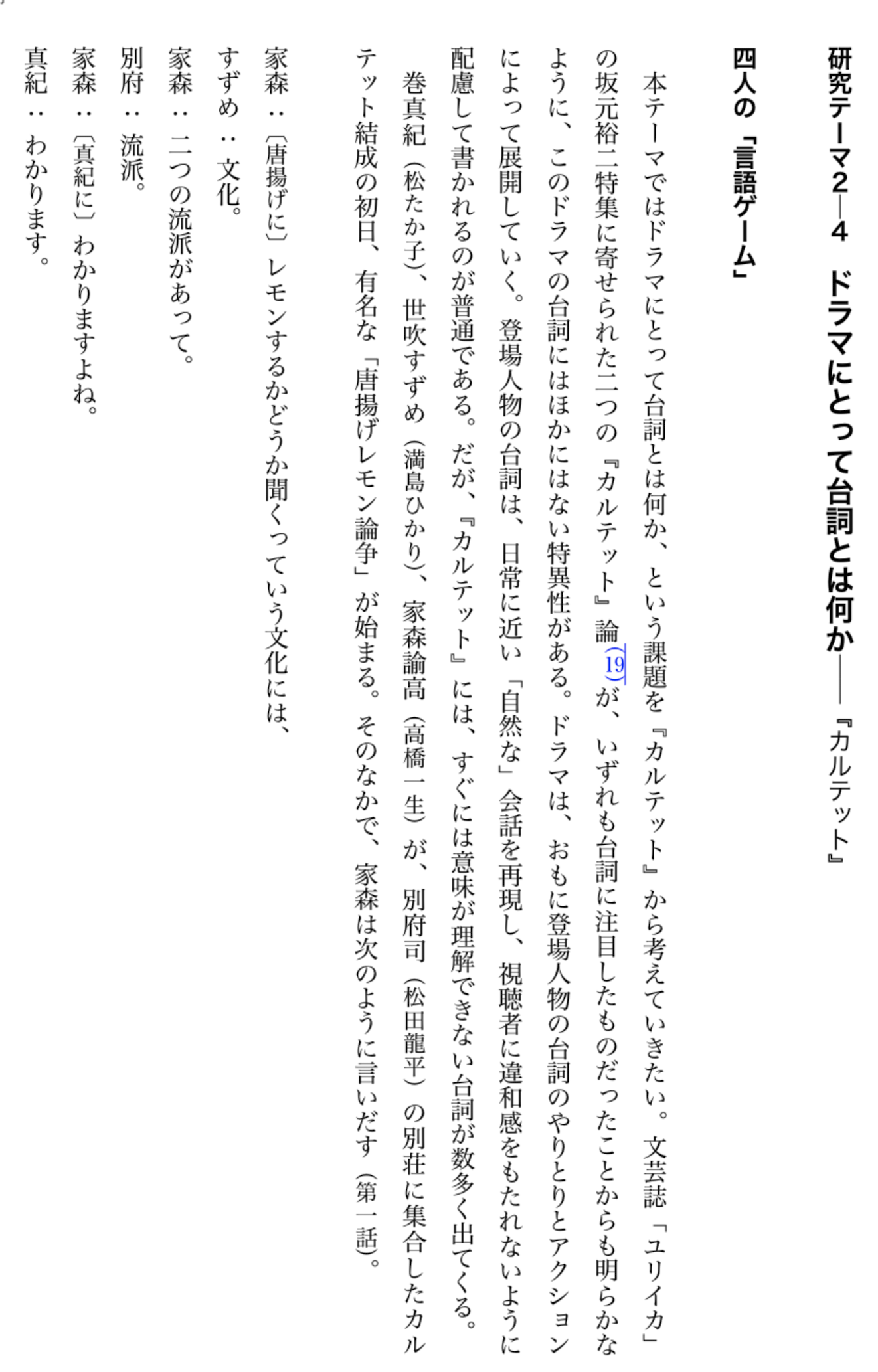

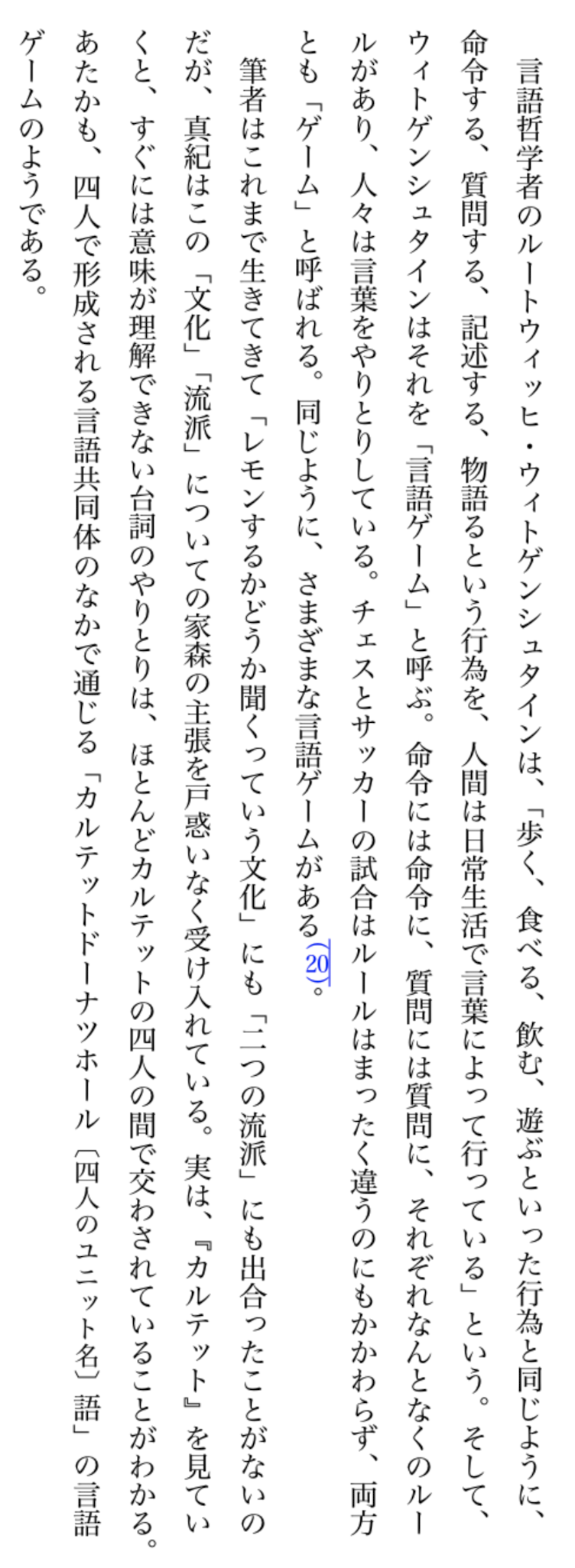

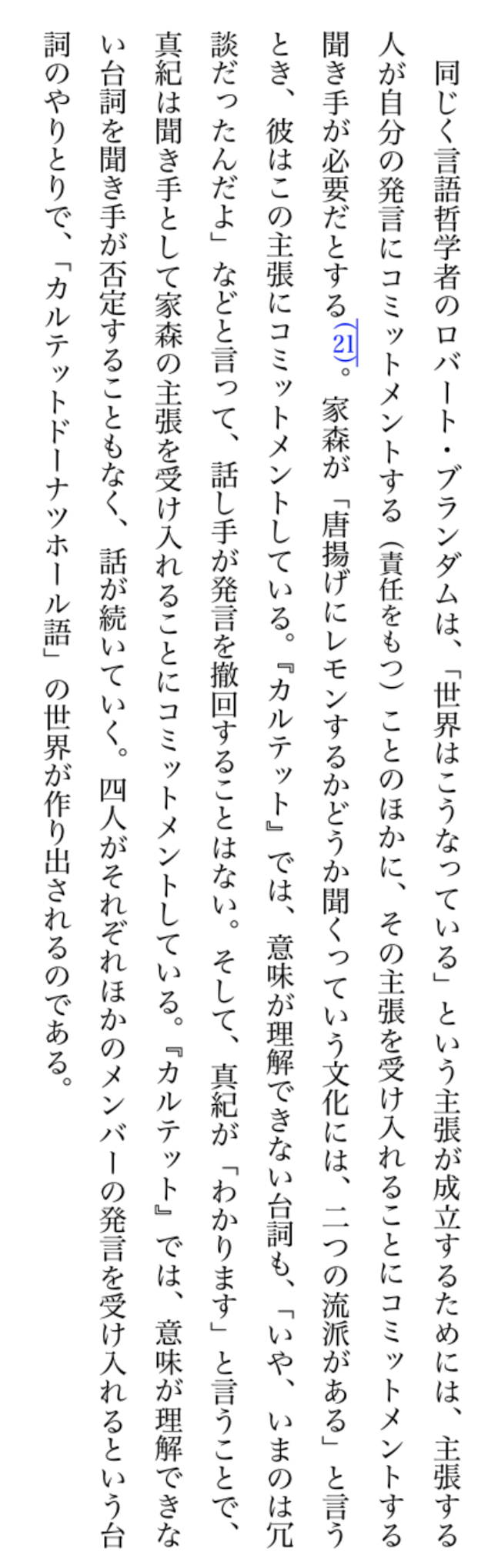

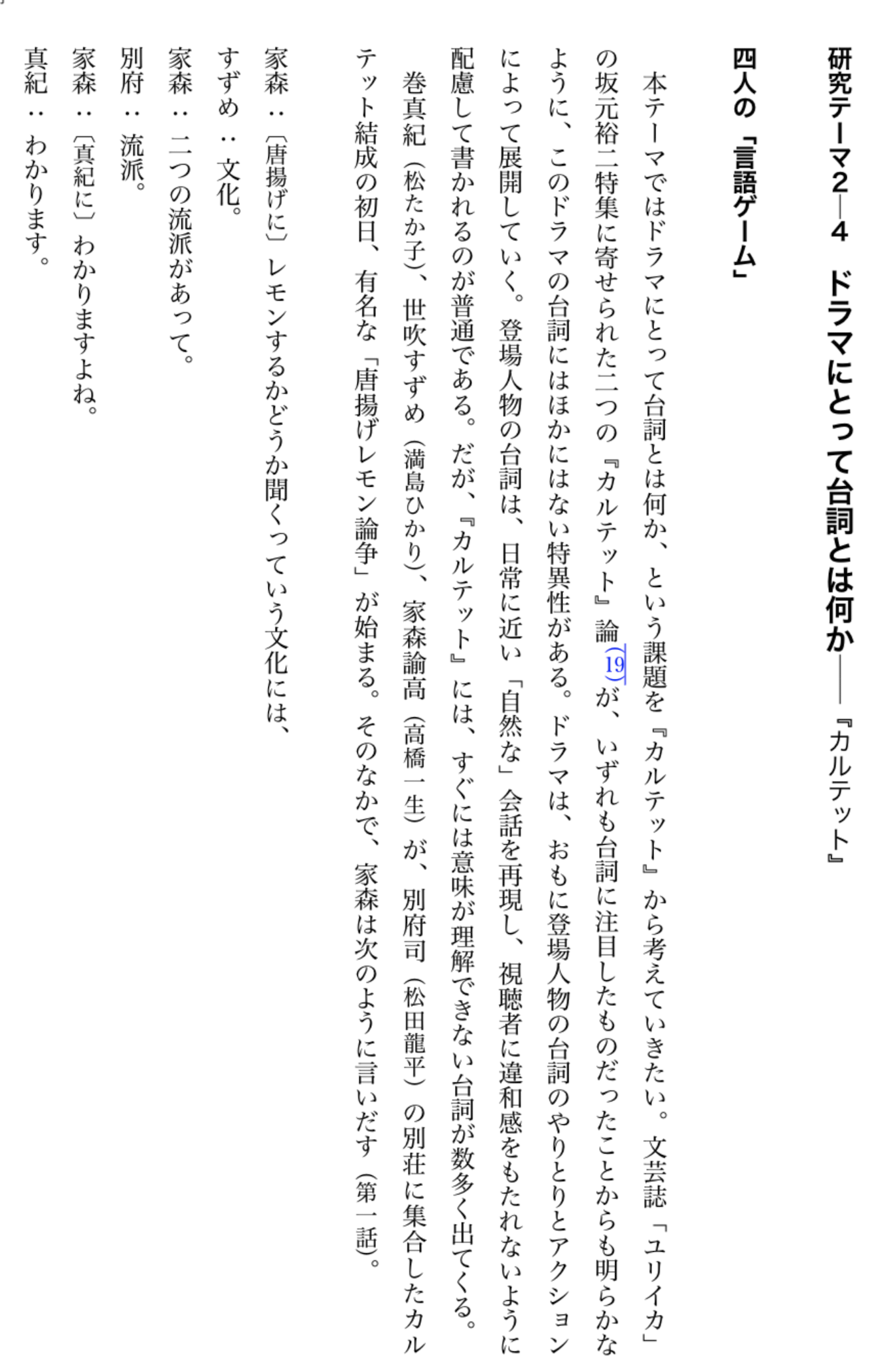

こういうところがあるんですよね。ちょっと長いけど引用します。(画層を小さくできない……)

うーん、わからん。しょうがないのでシーン動画を探してみる。

@si_olz8

うーん、おもしろい!おもしろいじゃないか!でも藤田真文先生の解説はぜんぜんポイントをはずしてると思うんですわ。

これはまあ2017年の『カルテット』っていうドラマの第1話らしく、カルテットの4人の人物紹介とか関係紹介とかやってる部分の一つなんでしょうね。私には、「自然」だとは言えないけどありがちな会話と人間をうまく描いてると思うのです。

藤田先生は「すぐには意味が理解できない台詞」っていうんですが、このシーンのセリフを理解できない人そんなにいるかなあ。非常に理屈っぽくこだわりが強く、さらに押しつけがましいやな中年の入口ぐらいの家森さんと、あんまり協調的でなく家森さんを馬鹿にしているかキモいと思っているすずめさん、いちおう家森さんを立てないとならない立場にいる別府さん、いろいろよく理解していて、家森さんが言おうとしていることにほぼ同意見だけど、控え目で慎重な真紀さん、っていうパーソナリティと関係が一気にわかる優秀なシーンじゃないですか。

私が藤田先生の文章がどうわからなかったのかというと、まずはウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」がわかりませんね。まあ私たちが言語によっていろんなことをおこなっている、という単純なことはわかるんだけど、それに「言語ゲーム」という名前をつけてなにがよいことがあるのかよくわからない。いきなり偉い哲学者の名前だしてこられても、数行じゃなにもわからないです。でもそれはまあそれでよい。

筆者はこれまで生きてきて「レモンするかどうか聞くっていう文化」にも「二つの流派」にも出合ったことがない

これはちょっと驚きました。レモン「する」はともかく、飲み会で唐揚げにレモンしぼるかどうかというのは飲み会で非常に定番のネタで、私は学生様たちとの飲み会で10回以上聞いてますね(私は特にコメントはしてない)。ツイッタで「唐揚げ レモン」を検索してみると、2015年以前でもけっこうひっかかって、まあツイッタ定番ネタですよね。

「二つの流派」の方は初耳。これはおもしろい。流派の一つは「レモンかけますか」って聞く主流派で、これはわかりやすい。答は「あ、はい」が多いんでしょうな。もうひとつの方は「レモンありますね」「レモンありますよ」っていう会話をする流派で、これは解釈がむずかしい。

解釈がむずかしいのは「レモンかけますか?」派は答は「あ、はい」や「いや、かけない方が好きです、一人一人かけましょ」であるのに対して、「レモンありますね」は「レモンありますよ」以外にどういう答があるか明示されてないからですね。

私が思うに、これは、二人とも(あるいは全員が)レモンかけたい場合は、「レモンありますね」「あーレモンあるある、僕はぜひかけたいですね、かけてましょうか?」になるんだと思うですわ。森高さんと真紀さんはかけない派だから「ありますね」「ありますよ」でおわってしまうわけですが、とりあえず意見の対立は見掛け上は生じない、これが「文化」だって言いたいんでしょうな、家森さんは。たいへんうざい。お前はマナー講師か。

まあでもこの会話は、最後の方を除いては、藤田先生が指摘するように「すぐには意味が理解できない台詞」ではないし、このカルテットに特殊な言語ゲームをしているわけではないと思う。ごく一般的なディスコミュニケーション、あるいは押しつけと軽蔑が表現されているだけだと思う。

そのあとのブランダム先生の話もわからない。もちろん、会話というのは発言した人はそれを信じているし、聞く方も「うんうん」と言うならば、それを理解しコミットしていると普通は理解される。でも別府さんとすずめさんは家森さんが言うことにまだ納得してないし、すずめさんは特に反感を感じていてそれを隠そうともしていないわけですよね。「『カルテット』では、意味が理解できない台詞を聞き手が否定することもなく、話が続いていく」っていう表現はなんかおかしいと思います。

つまり、藤田先生のこのシーンの解説は、なんか余計なことを言っていて、この会話のやりとりのおもしろみっていうものを捉えていないような気がするんですわ。さらに言えば、ウィトゲンシュタインやブランダムを引き合いにだして余計なことを言うことによって、学部生を混乱させていると思う。

あまりにも気になるのでネットを検索すると、こういうページがひっかかりました。

鯵坂もっちょさんの「カルテット1話の唐揚げのシーンが好きすぎたのでセリフを文字起こしした」。https://motcho2.hateblo.jp/entry/quartet-1

これはいいですね。私も会話を文字起こしして(あるいは学生さんに文字起こしてもらって)その会話の特徴を指摘しようと思ったんですが、このもっちょさんので十分ですわね。二つの流派についての議論が不足しているのが残念ですが、私の見方はこの方とまったく同じでした。

もっちょさんの書き起こしを見ると、い「五年生のときもこういうことあって、僕が学級会の議題になっちゃって」、す「え、なんでですか?」、い「きみには教えないよ」っていう会話がくっついているようで、まあ家森さんは子供のころからこんなんやってたんだろうし(そして家森さんはそういう自分の特性にはっきり気づいているけど修正できない/する気がない)、すずめさんはまだそういうのがわからない(家森さんみたいなキモい人間はそもそも受けつけない)、っていう設定ですわね。うまい!

まあとにかく、文化研究の先生がたにおかれましては、難しい話はいきなり出さずに、まずは基本的なことをおさえてほしいのです。この場合は、もっちょさんと同じように、文字起こしでもして、登場人物がどういうことを発言し、その意図ではなんであり(なんであると視聴者に見えるか)、またそれぞれの聞き手がどういう反応しているかとか、そういうのを見る習慣をつけさせてほしい。

この章・節は、人間関係をめぐる脚本や台詞や演出のおもしろみを研究しろってところなので、ウィトゲンシュタインやブランダムなんかいらないじゃないですか。文化研究やろうとしている学生のレポートで、ウィトゲンシュタインとかブランダムとか出てくると、「君それをどう理解しているの?」とか聞かざるをえなくなってしまい、けっこう苦しいんですよ。なるべく控え目にしてもらえると助かります。

よろしくおねがいします。

(追記)あとで気づいたんですが、「かけましょうか」が別府さんであるところもおもしろいですね。レモンをかけるのはサービスであり奉仕でありかける人は下僕である。「唐揚げにはレモンでしょ」のすずめさんではないわけです。すずめさんはおそらく姫だから。そういうのは下僕がすることだ。それなのに森家さんに怒られてかわいそす。まあそういう(当初の)人間関係が描かれたよいシーンですね。

コメント